7月7日,全国政协召开第52次双周协商座谈会,为“加强农作物秸秆综合利用”建言。参会的大都是全国政协委员和领域内学者,但既不是委员、也不是学者的秸秆造纸企业董事长李洪法却成为会场的焦点。

“一说造纸,在中国、在世界上都说是污染企业,但到目前为止,世界上任何一个国家的秸秆综合利用企业,排出的污染物都比我们企业多。”李洪法的发言一开始就引起了俞正声主席的注意。

“你一年收多少秸秆?”

“收集储运怎么办?”

“你有什么好的建议?”

……

在李洪法短短几分钟的发言中,俞主席不时发问,与其互动多达10多次。会上,李洪法晒出了自己的秸秆综合利用循环经济模式,并告诉大家:“美国要出高价买我们的秸秆造纸技术,我没卖。”

他的话在一些与会者心里种下了一个疑问:他的秸秆综合利用模式真的有这么神奇吗?

7月中旬,本报记者带着同样的疑问,来到李洪法的泉林集团所在的山东聊城市实地采访,期待找到真实的答案。

■收储应该不是问题

在华北平原的中部,距离北京约400多公里之处,有一片肥沃的土地,黄河与京杭大运河在此交汇,它就是山东的小麦主产区———聊城。

进入7月,这里的麦收已结束,田里新播的玉米苗也有半米高了,但聊城市高唐县琉寺镇后关村的村民王长印悬着的心却一直没能放下来。麦收时,王长印收集的1000多吨小麦秸秆还堆在自家地里没运走,他和家人得日夜守着这三个巨大的草垛,“不守不行啊,又怕下雨淋湿,又怕夜里失火。”7月15日,王长印站在自家地里对前来采访的本报记者说。

几年前,王长印跟泉林集团签订了秸秆收储合同,收购价是每吨650元,但严重变质的部分得剔除。王长印通过土地流转收集了900多亩地来种小麦和玉米,每到夏收和秋收,他还开着自己的农用机械在附近村落收秸秆,前前后后一年能收3000多吨,一共给他带来50多万元的收入。“王长印赚得可比我多多了。”采访中,泉林主管收储的副总经理宋占勇笑着告诉记者。

和王长印一样,与泉林签了收购合同的茌平县杜郎口镇北街村民杜书民最近也有些紧张,他也是千吨级的秸秆收储点的负责人。“最近雨水多,麦收时间太短了”,在接受采访时,杜书民指着地里的两个秸秆垛对记者说,他和媳妇的秸秆垛也还是管不过来。

每到夏收秋收,中国各粮食主产区的乡镇干部就要到地里去蹲点,严防秸秆焚烧,山东也不例外。但在聊城,泉林这样的秸秆收储“大户”在一定程度上缓解了当地政府的禁烧烦恼。

为了从源头上禁烧,聊城陆续建了一批秸秆综合利用项目,包括大型秸秆沼气、秸秆气化站、食用菌养殖、饲料等。其中,高唐县、冠县都有了自己的生物质发电项目,每年消耗秸秆数十万吨。而记者从聊城市农委提供的资料中了解到,这些项目消耗的秸秆量远远不及泉林。泉林在全市拥有200多家收储中心,配置了设备和人员,农户将秸秆送到收储中心统一打捆运输。除了聊城,省内的德州、菏泽、济宁等多个地市,以及省外的苏北、皖南等地也都有泉林的收储中心,一年收购量约200万吨。

值得注意的是,泉林选择千里迢迢从外省运秸秆,倒不是因为省内市场饱和。宋占勇告诉记者,安徽省对于秸秆收购实行价格补贴,泉林能享受一亩地30元的补贴,而在江苏,整车合法装载打包好的秸秆运输车,跟运输鲜活农产品一样,免收过路过桥费。宋占勇说,“我们希望国家能参照秸秆生物质发电能源化利用政策,建立秸秆收购补贴制度,并给予秸秆运输绿色通道待遇。”

在聊城,秸秆的原料化利用只占总量的一小部分,聊城市农委负责人告诉记者,当地最主要的秸秆利用方式还是还田。

聊城市农委提供的数据显示,全市耕地800多万亩,一年实际有效可采集的秸秆大约500多万吨,作为造纸原料回收的占15%左右,约一半左右的秸秆是直接粉碎还田。

秸秆直接还田有利有弊,还田过量,会造成出苗不齐、病虫害多。采访中,聊城市农机局负责人给出了让人担忧的论断:“我市田间秸秆残存已经出现过量了。”

2013年,为减少秸秆还田、鼓励企业收购,高唐县将收割机上的秸秆粉碎刀卸走,收割机统一不粉碎秸秆。据当年的聊城晚报报道,这个做法引起了农民非议。虽然泉林开出的收购价很诱人,比同城的生物质发电厂每吨300元的价格高出很多,但实际落到农民手里的很少,有的农民感觉“合不着”,宁愿将秸秆直接粉碎在地里,节省人力物力。

记者从杜书民口中了解到,以前他们这样的“中介”到村里零零碎碎地收个三五亩,农民一般不会要钱,数量多了,就每亩给几块钱。

在接受采访时,聊城市农机局一位负责人向记者提及了这件“强制卸装置”的往事,他坦承:“仅靠行政干预不行,政府要干锦上添花的事。”

这两年,看到王长印赚钱多,有农民开始跟他“抢”生意,王长印的“战线”拉长了,要跑30多个村收秸秆。这种变化,泉林的宋占勇感受最明显,他告诉记者,王长印们跑村收秸秆时,要求付钱的农户越来越多了。

收秸秆是需要投入的,王长印说,他花40万元买了一台收割机和五台打捆机,杜书民除了买农机还买了货车。“一般两个收割机套一个打捆机用,刚刚好”,杜书民说,虽然市场上有收割打捆一体机,但并不好用。

然而,买得起机械的农民毕竟不多,宋占勇说,泉林希望国家加大秸秆捡拾打捆机补贴力度,实现敞开补贴,让更多农民参与进来。

现在,国家发改委、环保部批复的泉林纸业150万吨秸秆制浆造纸综合利用项目正在建设中,完工后,现有的收储点已不能满足需要,让宋占勇操心的是,要建更多收储中心,地从哪来?

2014年,中央一号文件提出在国家年度建设用地指标中单列一定比例专门用于新型农业经营主体建设配套辅助设施。宋占勇说,泉林希望能放宽对秸秆收储点的用地政策限制,并促进土地流转,只有实现规模化种植,才能真正解决收储问题。

谈到收储,李洪法倒很乐观,他说,自己的企业和部分没有国家补贴就面临亏损的生物质发电企业不同,“我们出得起价,也能收得上来,收储对我应该不是问题!”

■综合利用1吨秸秆可减碳11吨

如果时光倒流20年,李洪法大概不会有底气说“出得起价”。当时,泉林集团的草浆规模不足万吨,是国家要淘汰的小造纸厂之一。

泉林集团的前身是建于1976年的高唐县造纸厂。上世纪90年代,山东有一千多家造纸厂,全省工业污染约有八成来自造纸业,大量制浆的黑液直接流入河道,附近的村子都弥漫着恶臭。

这段没有任何环保处理的“倒黑液”历史,是泉林主管环保的副总贾明昊最难忘的记忆。他说,泉林曾因环保不达标差点关门,“我们是被逼出来的”。

7月14日下午,记者来到泉林造纸的总排口,一片数千亩的人工湿地跃入眼帘,芦苇遍地,水波荡漾,不时有野鸭子和各种水鸟悠闲地游过,岸边草丛里还窜出一只黄鼬,瞪着小眼睛远远朝我们张望。据说常有摄影爱好者扛着“长枪短炮”来到湿地拍这些小家伙,一蹲就是大半天。

很难想象,这里的水都来自造纸的黑液。

草浆造纸的黑液治理在全世界都是难题。12年前,山东在全国率先实施逐步加严的环保排放标准,曾有人认为全省造纸业将从此垮掉,但最终的结果却是“浴火重生”。现在,山东造纸企业数量少了,排放也少了,而产能连续多年全国第一。

来泉林参观考察的人,李洪法都会带他们看看总排口附近水面成群的锦鲤,养锦鲤对水质有一定要求,这是泉林污水处理技术最直观的证明。“经过处理后,基本能达到三类水质标准,我们的外排COD、BOD、SS、AOX等核心指标都遥遥领先于国家标准,也优于欧盟、美国等发达国家的木浆环保标准,”一谈起企业自主研发的技术,李洪法就滔滔不绝,“我们一个企业的授权专利有185项,简直比整个造纸行业还多”。

在轰鸣的车间,记者见到了李洪法引以为傲的清洁制浆技术:两个巨大的蓝色蒸锅冒着白色的蒸汽,草料从蒸锅上端输送进去后,“各走各路”,纤维素用来造草浆,最后加工成不含荧光增白剂的本色纸和餐具,草屑和麦糠则用来提取黄腐酸做肥料。按李洪法的话说,一草两业,是把秸秆“吃干榨尽”了。现在,泉林有了自己的农业采摘观光园,形成一二三产联动,造纸厂已经开到美国弗吉尼亚州去了。

采访中,李洪法给记者分析了泉林模式的优势:秸秆发电和制沼气都会产生大量废渣,直接还田的温室气体效应比二氧化碳还高20多倍,而泉林模式将秸秆制成纸和肥料,既避免焚烧,又实现充分利用,还替代森林砍伐,污染物产生量最小。按李洪法的估算,以泉林模式每利用1吨秸秆,可减碳约11吨左右。

2015年,中国工程院就农作物秸秆综合利用的相关课题做过一次调研,调研的企业包括泉林。后来,他们向中央有关部门递交了一份有8位院士和多位高工署名的建议,其中有这样一段话:“在多年‘草类制浆等于污染’的社会舆论压力下,各地争先发展依靠进口木(片)浆及废纸浆(消耗大量外汇,并依赖国外市场)造纸,使得秸秆制浆造纸日益减少。”中国工程院的建议认为,我国农业秸秆清洁制浆造纸技术已具备大幅推广的条件,在秸秆综合利用方面,有关部门可联合组织农业、环保、造纸等行业专家总结“泉林模式”,完善、优化泉林模式,推广泉林模式。

这一年,国务院研究室也到泉林进行调研,形成一份送阅件,其中提到,泉林把造纸过程中的主要污染物提炼生产生化黄腐酸用作有机肥料,大大提高了秸秆综合利用效率,用市场的办法解决了秸秆焚烧难题,取得巨大经济效益和社会效益。泉林模式值得重视和推广。

不过,在很多人观念里,造纸业依然是一个污染行业。

采访中,聊城市环保局的一位负责人对记者说,泉林过去是污染大户,今天是清洁生产典范,这充分证明没有重污染的行业,只有重污染治理的技术。但他表示,尽管泉林的水资源回收利用率已达到50%,和其他行业相比,造纸业仍是耗水大户和耗热大户,他希望泉林进一步加大中水回用的研发,减少污水排放。

近些年,农作物秸秆综合利用越来越受到重视,从国务院各部委到各地政府都密集出台了扶持政策,来李洪法企业考察的各类研究机构、政府部门也络绎不绝,企业得到了多个国家级“示范”、“试点”头衔。在采访中,聊城市发改委相关负责人建议说,秸秆综合利用政策最好能够持续、长久,不要“洒芝麻盐”。

■在沙子里加黄腐酸都能长出植物来

现在,李洪法一跟人聊天,总是三句不离秸秆提取的黄腐酸肥料,比起造纸,这是他更重视的宝贝。而且,因为黄腐酸,他还与中国杂交水稻之父袁隆平有了交集。

两年前,袁隆平所在的国家杂交水稻工程技术研究中心曾出具一份试验报告,关于泉林下属肥料公司生产的黄腐酸水溶肥对水稻的效果影响,试验时间约三个月,地点在湖南湘潭的晚稻田里,试验结论是:该肥料与常规施肥配合施用,能综合提高水稻的产量。

今年全国两会上,身为全国政协委员的袁隆平还递交了一份《关于加大秸秆精肥还田新技术推广,破解秸秆禁烧困局的提案》,他在提案中道出了秸秆直接还田的种种弊端,呼吁改粗肥还田为精肥还田。

所谓精肥还田,是将秸秆生化处理制成有机肥,相比直接还田,它能更有效地改善土壤质量,这个思路与李洪法不谋而合。

对于自家的肥料,泉林负责肥料技术研发的杨茂峰很有信心,他向记者介绍时说:“你在沙子里加一些黄腐酸肥,都能长出植物来。”

为了证明黄腐酸的功效,泉林做过大量试验。7月17日,在高唐县梁村镇西张村的玉米地里,记者见到了山东省农科院和泉林合作的两亩试验田,从2014年至今,这块地已做过五季试验,记者到现场时,地里绿油油的玉米苗长势正旺。

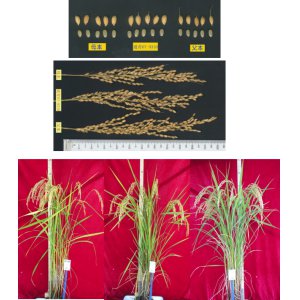

随手拔下试验田里施过黄腐酸肥料的一根玉米苗,和一根未施过该肥的玉米苗摆在一起,区别一眼可见:前者根系明显更多,这意味着吸收土壤营养能力更强,叶面也更宽阔,说明光合作用更好,用尺量一量杆部,前者比后者粗了好几毫米。

这两亩田属于西张村村民张家才,一开始,他抱着试试的心态,没想到真的比邻近没试验的地长得好。张家才指着远处一片玉米苗告诉记者:“那是我叔叔的地,他看我种得好,也买了黄腐酸肥料。”

鑫飞镇十五里铺村的李鲁强也有试验田,他和村里几户农民自发成立了一个农业合作社种葡萄,由泉林提供肥料和种植方案。在李鲁强家的大棚里,记者看到了一串串饱满的紫葡萄,撕开皮轻轻一咬,流出的蜜汁一直甜到心里去。李鲁强说,施了黄腐酸肥料后颗粒多了,糖分含量也高了。

试验证明,除了增产,黄腐酸肥能有效减少化肥农药的使用量。“如果常施化肥减少20%,同时施加10公斤这种黄腐酸水溶肥,每亩小麦产量和常规施肥差不多。”山东省农科院的专家告诉记者。

2015年4月,全国政协委员、农业部副部长张桃林曾在国新办发布会上表示,化肥、农药等农业投入品长期不合理过量使用,以及畜禽粪污、农作物秸秆和农田残膜等农业废弃物不合理处置等,形成的农业面源污染问题日益严重。张桃林还说,如果用有机肥替代部分化肥,无论对培肥土壤地力、保护农业环境,还是稳定地提高产量以及农产品的品质,都是一个非常重要的途径。

化肥农药会挥发到空气中,还会通过土壤渗透,污染地下水,这是一个漫长的污染过程,在李洪法看来,黄腐酸肥料是一揽子解决秸秆焚烧、提升地力、农产品提质增产、化肥农药减量的重要一环。

其实,黄腐酸早已是我国农业生产中的“老同志”了,做黄腐酸肥料的并不止泉林一家。但过去,黄腐酸大都从煤矿中提取,价格高、活性差,泉林的秸秆精制黄腐酸技术则攻克了这些问题。李洪法说,泉林一大优势在于实现了规模化、标准化的生产,种类齐全,市场价和普通肥料持平,“我们现在年产量60万吨,计划至2020年实现产量2000万吨,覆盖全国的耕作面积都够了”。

但是,要农民接受见效缓慢的有机肥并不容易,如何推广成了李洪法当前最伤脑筋的问题。在收储秸秆时,他们想出了几亩地秸秆置换一袋黄腐酸肥料的招数,但效果有限。“一个尿素还推广了快十年呢,何况有机肥。”杨茂峰说。

“有的办法再好,在农民那行不通,也算不上好办法”,这是全国政协委员温香彩在7月7日全国政协双周协商座谈会上的观点。袁隆平在提案中则建议政府推广精肥还田要多元化扶持,使秸秆有机肥还田的农民短期不吃亏,长期见效益。此外,他还建议鼓励各地因地制宜,积极开展饲料化、基料化探究、示范和推广利用。

其实,多元化利用秸秆,在杜郎口镇北街杜书民那已经实现,他将小麦秸秆卖给泉林,还把一部分玉米秸秆卖给发电厂,其它的留做饲料。

受制于人多地少,近年施肥过量、面源污染、地力退化等已成为我国现代农业发展短板。随着“藏粮于地、藏粮于技”的倡导,以及化肥农药零增长、“土十条”等政策相继出台,防治农业面源污染、提升地力的现实行动,为秸秆综合利用提供了广阔舞台。我们有理由期待,随着循环经济的持续发酵,曾靠一“纸”独秀的泉林在实现了生态效益、经济效益、社会效益的多方共赢后,能在秸秆综合利用这条路上走得更好、更远。