导 读

土壤是地球生态系统核心组成部分,土壤污染防治行动涉及的不仅是土壤污染物本身,更与水、气外源、自身健康、食物链安全以及行动者-人有着更为紧密的关系,因此土壤污染防治行动需要有全局观念。

文/陈能场(广东省生态环境技术研究所 研究员) 【原名广东省生态环境与土壤研究所】

来源:南方农村报(2016年6月4日)

为切实加强土壤污染防治,逐步改善土壤环境质量,国务院日前印发了《土壤污染防治行动计划》(又被称为“土十条”)。“土十条”的出台标志着治理大气和水污染之后,土壤污染治理的“攻坚战”正式打响(6月2日《南方农村报》)。

近年来,在中国,土壤污染治理问题得到了各级政府的高度重视,中央政府更是将土壤污染治理摆到了非常重要的位置。

2015年5月,习近平总书记指出“像保护大熊猫一样保护耕地”。无疑,“土十条”的出台,是对这一指示的具体落实,学界、业界和社会公众也能从中感受中国政府对环境污染治理的信心。

土壤学术、治理业界纷纷通过媒体对新出台的“土十条”予以了热切的解读。大家一个普遍的观点是,这个行动计划十分务实,例如,“土十条”将土壤污染防治的主要任务定为“安全管控”,而非大刀阔斧地治理,这一定位非常切合环境土壤学的原理和土壤污染修复现状。

当然,土壤污染防治错综复杂,其具体实施尚有些环节需要加以重视和突破。例如,“土十条”将土壤污染防治立法和土壤环境质量标准修订作为重要的内容,实际上,后两者应该是前者实施的重要基础。

业界普遍认为,目前的土壤环境质量标准需要在很多方面予以完善,而新的土壤环境质量标准几易其稿,至今仍未发布。因此,在新标准缺位的情况下,“土十条”中关于土壤的分类如“未污染和轻微污染的划为优先保护类,轻度和中度污染的划为安全利用类,重度污染的划为严格管控类”等的级别定位便显得模糊。

此外,由于土壤立法的不到位,“土十条”中的很多内容缺乏立法的依据、约束。由于研究基础薄弱,“土十条”虽然明确了土壤污染防治的主要目标,但并未明确污染、安全的定义以及目前的耕地安全利用率等,导致指标不够清晰。等等。

土壤是地球生态系统核心组成部分,土壤污染防治行动涉及的不仅是土壤污染物本身,更与水、气外源、自身健康、食物链安全以及行动者-人有着更为紧密的关系,因此土壤污染防治行动需要有全局观念。

首先,应该更加重视农产品质量和食物链安全的关联。

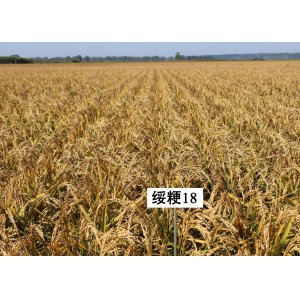

土壤作为人类食物来源的主要基础,其污染与农产品质和量的安全乃至营养安全关系复杂,土壤污染防治行动计划应更加注重其与粮食安全的关系。

其次,要加强与“气十条”、“水十条”的衔接。

就中国而言,大气污染是土壤重金属污染的一个主要来源,而污水横流并进入生产灌溉也是导致土壤污染日益严重的原因之一。“土十条”的成功与否与“气十条”、“水十条”有密切关系,三者要形成良性互动。

再者,需要将土壤防治行动提高到土壤健康建设的高度。

我国人多地少,土壤高强度生产的同时缺乏养护,导致土壤质量退化、土壤“健康”受损,本应是污染的“汇”却逆转为“源”。

土壤问题不单单是污染问题,必须“客观看待土壤污染,高度重视粮食安全”,不单防、控、治理污染,还要将土壤污染防治提高到土壤健康建设的高度。

最后,要高度重视相关人员的素质和治理能力。

在责任主体上,土壤污染防治行动计划应该将“防”的主体落实在公众和农业生产者上,“控”落实到政府各主管部门上,而“治”落实到修复企业和从业人员上。

决定“土十条”实施效果的关键因素是“人”,因此,需要采取有效举措,如通过科普及有关培训等,提高公众和从业者对土壤污染防治认识和能力。