8月22日,农财宝典种业版微信推送了刘石专栏文章《纠结的品种审定制度》,文章分析了品种审定制度存在的一些纠结点,并对品种审定制度未来的发展提出了一些建议。该文章点击量颇高,可见行业人品种审定制度关注度高。中国农业科学院作物所研究员佟屏亚对品种审定制度也发表了自己的看法,指出了品种审定制度存在的弊端,分析了品种审定制度下存在的一些问题,并分析了品种等级制度取代品种审定制度的可行性。小编今天推送全文以飨读者.

农作物品种是审定还是登记是一个敏感问题,十多年前在《种子法》制定过程中就曾引起激烈争论。一种意见:品种审定应当坚持。针对种子行业存在弄虚作假、坑农害农和腐败现象,可以实行审定为主、注册登记为辅的制度。另一种意见:实行品种登记制度。品种审定制度容易产生乱收费和其他违法行为,审定机关和审定者承担不了相应的责任。据业内人士透露:一位参与种子法讨论的全国人大代表多次激情发言,力陈品种审定制度的弊端,坚决主张实行品种登记备案制度。官方最后“考虑到我国市场经济立法还不够健全,在一段时间内,继续实行品种审定制度是必要的”。

然而,随着市场经济发展,品种审定制度愈来愈凸显品种区试和审定程序链条上的潜规则而成为种业发展的瓶颈:育种材料靠“拿”,品种区试靠“跑”,审定品种靠“送”,经销种子靠“套”。如果种业人士习惯了在潜规则框架下思考问题和规范行动,中国种业的未来将何去何从?不破不立,坚定地推进农作物品种登记制度取代品种审定制度,谁登记、谁推广、谁负责。

品审制度凸显弊端

品种审定数量过多。《种子法》实施时,全国从事农作物育种的科研单位有450家,今天少说有2000多家(人),其中个体育种人员占比例相当大。育种人员增多,参加区试的材料也成倍增长,过去全国玉米区试或各省预试也就十几个或几十个组合,现今每年参试的玉米组合已增加到500多、600多乃至2000多个。品种审定呈“工厂批量化”生产,但突破性品种少,同质化严重。通过审定的品种因适应性等问题引起的减产绝收,种子企业常以通过审定为由拒绝赔偿。而且大部分审定的品种没有推广价值,浪费时间、物力和财力。

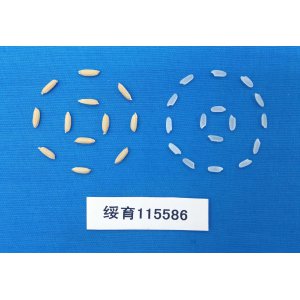

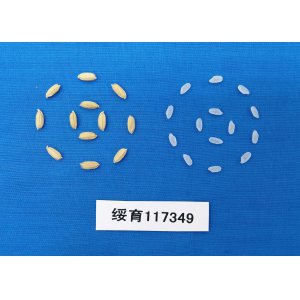

知识产权保护不力。种子企业开展品种选育,但一些急功近利的单位和个人,盗窃育种材料参加区试。对于品种侵权行为,没有哪家权威机构来鉴定品种的真实性。品种所有人的权利虽然受到侵害,由于行政诉讼程序复杂,诉讼费用高,权利人耗费过多的时间和精力,在损害赔偿上往往得不偿失而放弃维权,不了了之。

品种区试的生态局限性。现行两级品种审定制度的审定范围都是以行政区划划定的,它与农作物实际的生态区域有很大差异。每一个品种都有一个相对适宜的生态区域,有的相邻省市同为一个生态区域,单一的行政区划和审定,很难反映出市场的真正需求,种业市场的明显特征就是地域差异,需要品种多元化,有些被审定的高抗品种在生产中严重感病,真正优良品种不一定能通过审定,表现平平的品种则可能顺利地“过关斩将”。

市场品种多乱杂。育种人员千军万马,品种审定遍地开花,一品多名、泥沙俱下、真伪难辨。市场容量是固定的,蛋糕就那么大,品种多,价格不稳定,你争我抢,最后出现的是价格战,降价促销,恶性竞争。

管理部门行政干预。“权力资源”已经被异化为“寻租”或“创收”的方式。品种审定制度下的权力腐败使真正优良品种不一定能通过审定,那些表现平平、甚至有明显缺陷的参试组合堂而皇之地过了区试关。对生态适应性较窄的品种,极可能不能通过区试而被淘汰,而这些品种在一定生态区域受到农民欢迎,但由于未通过审定,种植起来未免名不正言不顺。品种审定制度又束缚着生产上真正能站得住脚的优良品种。

“潜规则”愈演愈烈

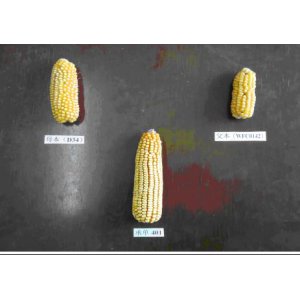

育种材料靠“拿”。通常一个品种从组配到预试、区试至完成审定程序最快7-8年,很多育种家十年磨一剑,才可能育出一个比较好的品种。而靠“拿”材料者两三年就有参试组合或被审定品种。在海南省三亚南滨农场,中国农业大学一位玉米育种专家诉说:他的玉米材料被人“拿”了。2011年11月12日夜间,有知情人铰开田间铁丝围栏,钻进去挖走了刚出土不久的玉米苗。原种圃200份玉米材料,每份种两行,每行被挖了两株;杂交圃200份玉米材料,每份种两行,每行被挖了两株;总共挖走了1600株。看来是有组织、有计划的行动。知情者介绍说:在南繁基地窃取种质资源是很普遍的事。有些人专以窃取育种材料为业,每年都有一批“旅行家”,乘飞机,住宾馆,“游览”制种地,“考察”繁殖田,目标明确,每战必获。通常的手段一是播种后抠籽或挖苗,二是成熟时掰穗或剥粒。更大的买主都是成斤论袋。

品种区试靠“跑”。“跑点”是品种区试过程中诞生的一个新辞语,一般是在生育后期到参试点看看自己组合的表现,如果是省区试,少的可能只有六七个点,多的则有十几个点;如果是国家区试,区试点就要跨省越区了。“跑点”是要付出代价的,通常要事先拉关系,请吃喝,再递上一个“封”,托承试人员对某某组合多多“关照”,这个组合的试验数据就被掺水了。“跑点送封”已经成为公开的秘密,一个“封”从几百元上升到千元,再到几千上万元。一位种业老板坦陈,为通过区试,省区试要花去30-40万元,国家区试要花去50-60万元。

审定品种靠“送”。参试品种通过了预备试验、区域试验后,最后要通过品种审定关全靠“送”了。河北省一位退休专家培育的玉米组合,区域试验排名第一,生产试验排名第四。老专家认为通过国审毫无疑问了,某公司的预订金也到手了,那高兴劲儿就甭说了。岂知,有关部门宣布审定结果时,这个品种名落孙山,傻了!有人提醒老专家,你是不是没有“送”啊?老头子气不打一处来,拍着桌子,拿起电话直击品种审定部门,大嗓门好话夹着臭话,声称要向中纪委申诉。电话那头不温不火,说:这事我也不清楚啊!,一定帮助查一查啊!又说:你就再参加一年生产试验吧!老专家感悟玄机,第二年果然顺利地通过了国审。

经销种子靠“套”。在现有种子企业中,30%存在或无证经营、或仿冒种子、或套牌种子的侵权违法行为。种子侵权行为分为三类。一是套牌,即以A品种冒充已审定的、具有合法市场准入资质的B品种的假冒行为;二是假冒,包括以非种子冒充种子,以未审定的A品种冒充已审定的B品种,使种子种类、品种和产地等属性与标签标注内容不符的主观故意行为;三是侵权,即擅自制售他人品种权种子的行为,假袋子里装的都是“真”种子,只要农民田间不出事就万事大吉了。既使不小心被执法部门查到,那也无大碍,递个“封”送个“卡”就大事化无了。种子市场套牌、假冒、侵权是以极低成本获取高盈利的经营方式,已成了制约种业发展的癌瘤。

品种登记备案制度的可行性

发达国家一般采用品种登记备案注册制,国家授权的种子管理机构主要是负责对新品种实行保护,育种者培育的品种和经营部门经营的种子,要向国家授权的管理机构进行申报、登记,符合条件者可进行生产、经营、推广。

我国种子法实施以来,多元化种业快速发展,种业管理部门积累了一定的经验,为实行品种登记备案制度奠定了基础。

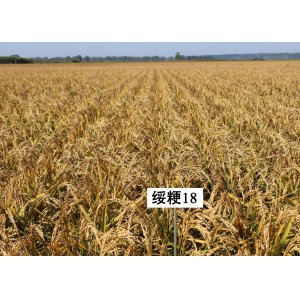

一是建立起育、繁、推一体化种子企业。十年前《种子法》实施时,全国还没有集育、繁、推一体的大型种子企业,缺乏从品种审定制度转换为品种登记制度的体制基础。在种子产业市场化进程中,有一部分民营种业正在发展壮大,建立起育、繁、推一体化的管理体系,具备一定技术优势、经济实力和新品种研发能力,拥有稳定的种子生产基地、先进的种子加工设施、完备的销售网络和营销人才优势,具有品质优良和售后服务措施完备的品牌种子。

二是种子产业市场化进程加快。改革品种审定制度的一个重要作用,就是可以把新品种快速推向市场,简化并免除官方的品种试验审定程序,也就解决了企业依赖行政部门的顽症。有助于加强政府宏观管理、企业自主发展,加快种子产业市场化进程。

三是农作物新品种知识产权保护意识逐步增强。通过宣传《植物新品种保护条例》精神,普及植物新品种保护知识,加大对侵权行为的打击力度,加强对种子生产和种子市场的监管工作,规范种子生产,净化种子市场,保护育种工作者的合法权益。公众增强了对新品种保护制度的信赖度,使植物新品种保护制度效应得到了充分发挥,越来越多的人特别是育种企事业单位人员认识到,要在激烈的市场竞争中求生存、求发展,就必须拥有自主知识产权的新品种,拥有了品种权,也就拥有了市场竞争的制高点。

四是有条件建立“谁推广、谁负责”制度。实行品种登记制度的核心就是建立起谁登记、谁推广、谁负责的制度,彻底改变面对出现的品种质量问题种子企业和审定机构互相推诿责任的弊病。新品种是种子产业发展的动力和源泉,谁拥有了优良品种和持续开发的能力,谁就抢占了种子市场的制高点,种子企业独立承担新品种进入市场所带来的全部利益和责任。在当前市场混乱和诚信缺失的条件下,建设和完善企业对品种的负责制度尚有一定的难度。

五是农民具有选用良种的知识和能力。种子企业的竞争焦点由以品牌为导向转向以服务为导向;由品种竞争转向渠道竞争;营销方式由坐商转向行商乃至游商,采取各种措施赢占终端市场。谁在优质服务上取得主动权,谁就能赢得农民的信赖。把品种选择权交给市场,这只“看不见的手”是最公正的裁判员。例如种子企业开展良种入户高产竞赛,组织农民技术培训,邀请种粮大户现场参观等。把种子交易延伸到乡、村一级,甚至可以让配套栽培技术随种子进村入户,让农民看得见、摸得着、信得过。(选自《农财宝典·种业版》2013年第1期)