止蝶按语:2010年石嫣用了一两分钟的时间提到重庆乡村的周老师,当时石嫣的描述深深感动了我。这个被称作老师的农民,文化程度很低,但是他的生活所得足以成为我们的老师。我认为高贵是一种坚守,是对文化的坚守,对自然认知的坚守。高贵更多的应体现为精神,而不是物化的外在。我希望去拜访周老师。后来我终于联系到了本文的作者朱艺老师。朱老师的文字朴实亲切,让我如临其境。今天再次分享本文,在春季向农民的辛劳表达我们的敬意。

三访26年坚持有机耕种的周诗禄老师

我们在重庆大洪湖的 CSA 合初农场开耕一个多月了,我终于见到了三合那位一直坚持自家做有机稻和有机蔬菜的58 岁的周诗禄老师。第一次见他,就跟他聊了两个多小时,真是让我喜出望外,而且深深感动。

洪湖是我家曾经的“流放地”,我从小在那长大。周老师是镇上畜牧站的兽医,家在明月山上三合场的农村,离镇上有近半小时的车程。周老师说他从小就喜欢种地。早在1984年,因看到《参考消息》上登载日本拒购我国“农药超标”大米后,他就开始执着地关注化肥、农药带来的食品安全问题,并因其强烈的健康意识和对家人的爱,立即在自家的田、地里付诸行动,不再使用农药、化肥。

和我一同去拜访周老师的四娃子,是当地的蔬菜大户,长寿区的“三大种植能手”之一,是我们农场的兼职生产主管,向往有机耕种,戏称自己是“化肥农民”,在和周老师谈到不使用农药种植时,周老师说:“不用农药种地,不容易哦,要想不用农药,就得先不用化肥”,四娃子一听这么“专业”的话,就连连点头,因为只有土地健康了,病虫害才会少。然后周老师说到化肥的弊端,他讲了一个科技方面的实验报道,就是挖出一米以下的,没有一点有机质的生土(这种土是不可能长庄稼的),然后只使用化肥,长出来的东西看着虽然不错,但吃下去人体很难消化、吸收。另外,周老师还讲到化肥食品吃多了,容易患骨质疏松,他自豪地说,他80多岁的老父亲,直到去世,也没有骨质疏松,他们一家人都没有骨质疏松。他还讲到曾经有一头牛,因为喝了被除草剂污染的水而发狂,见坎跳坎,逢崖跳崖,很可怕,最后是他用中药治好的。

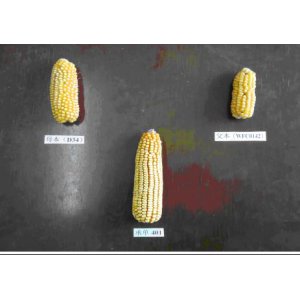

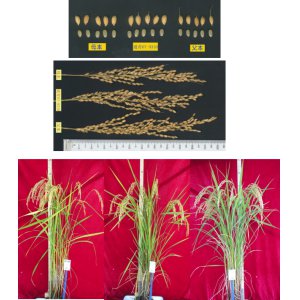

(周老师家的稻田)石嫣拍摄

为了避免化肥、农药,年复一年,周老师不辞辛劳地运用传统的有机耕种方式,为家人提供健康的食物。从32岁时的壮劳力,到如今,发已花白,年近六旬,26年来,他耐得住寂寞,顶得住非议,能辨清,有确信,一直坚持自家有机水稻、杂粮和蔬菜的种植。周老师质朴、平和,一看就不是那种能“侃”的人,大概是26年来,很少有外人这么认同他的有机耕种吧,所以他兴致勃勃、滔滔不绝地跟我们讲,我们则津津有味、乐此不疲的听。周老师虽然只有小学六年级的学历,但他勤奋、认真、执着,爱实践、爱学习、爱琢磨、爱专研、善总结,还很爱做实验、做对比,甚至做些记录存档,积累了很多经验。

听着听着,我脑子里突然冒出“科学精神”“科学家素质”这两个词来,那是真真切切从他身上感受到的,那是一种天生的、自然的,没有丝毫功利动机和功利动力的生命的个性特质,我强烈地感受到,这种特质的美,无需任何外在的什么什么“家”的头衔与光环!他真了不起,我从内心敬佩他!所以我愿意由衷地称他“老师”,遇见他,我就像发现了“宝藏”呢。

现在农民种地,化肥、农药用得太多,几乎毫无控制和指导,周老师对此忧心忡忡,总说大家现在是在“端后人的饭碗”,为此,他一直坚持向乡邻宣传化肥、农药的弊端,但大伙儿却一致认为国家出的化肥、农药不会有问题,甚至有人说他傻、说他“脑子有问题”,但他全不在意,一如既往。近年来,国家对农药使用的控制和检查,媒体对化肥、农药的负面报道逐渐增加,人们开始对他另眼相看了,但大家还是不愿意像他一样种地,认为太麻烦、太辛苦,种出来的东西又不值几个钱。有人曾劝周老师办农家乐挣钱,周老师说他种的那些田、地,供给家人后,就没多少了,不够客人的,劝者嫌他死板,提醒他“可以上市场上买啊”,他说“我哪能干那样的事”。于是周老师还是在他的六亩田、地上,继续着他的“家庭有机事业”。周老师的儿子也是镇上的兽医,看父亲那么辛苦,就心痛地对他说:“爸爸您何苦用了一万分的力,去挣那一分钱的东西”,但周老师认为那不是钱的事,那关系到最重要的问题,就是家里人的健康。这让我在思考农产品价格问题的同时,感受到了“家人”在周老师的心里有多么重的分量,于是,周老师的魅力又变成了周老师的家的魅力。

我们CSA的朋友们听我一说,个个心向往之。周六,我们一行6人便去三合周老师家登门拜访了。我们的车开到了一个四面青山环抱,中间一大片水田的地方,恍若仙境的美景,让大家都很兴奋。右前方隔着水田、绿树与小溪,有一个木、竹、土结构的质朴、美丽的农家房舍,平凡中显得很有些特别,我赶忙拍了好几张照片,正要离开时,乘摩托车后赶上来的周老师竟然说:“莫走啦,莫走啦,这就是我们家”,原来如此!

(宁静而和谐)

大家兴奋地走进了周家,周家堂屋里的家具、什物,几乎还是上个世纪七八十年代农村家庭里的样子,墙上正中,用土红纸写着“天地人祖亲师友位”,当我们琢磨着其中增加的“友”时,周老师特地解释“人不能没有朋友”,是啊,我们已经真切地感受到了周老师把我们当朋友的那份诚心与情谊。两边是周老师写的对联:上联“农牧立家清淡优久”,下联“忠孝为人吉祥发长”,真正一个耕读人家呢!而且我头一次发现这个“优”,比那个“悠”好,因为“好的”才能长久啊。周老师家招待我们进门的不是茶水,而是豆浆,那个好喝哟,我们一口气喝了个“饱胀”。然后跟着周老师看他种的田、地,看他做的堆肥,看他养的猪,还有他用心营建的自家“粮仓”和粮仓里自制的有机杀虫剂。他说:“这些年我没挣什么钱,但我肥了几亩田地”。他还告诉了一个让我们特别兴奋的重要信息,就是他的传统有机自然农法耕种的稻子,产量和用化肥、农药的稻子差不多,有时还要高些。周老师靠工资吃饭,但他自豪的说自己是一个合格的农民。他家的猪圈是我看到过的最干净的猪圈,用的完全是传统的圈养方法,他说猪圈就是要保持干净、干燥,猪不能让它吃得太饱,要饿着养,猪肉才好吃,就像人要讲养生就不能吃得太饱一样。他家猪圈屋门上都贴对联呢。

(周老师坚守远离现代化的农家生活)

天黑了,大家回到周家,刚一进门,就闻到弥漫了整个屋子的久违了的米香,周妈妈、周大嫂已经为我们做好了晚饭,米香加桌上那些诱人的“土菜”,让大家立刻“喉咙里伸出了爪子”,于是所有人都吃撑了。78岁的周妈妈虽是农村妇女,却气质不俗,而且年轻时一定很漂亮,她看见我们,总是那么自然、那么慈祥地微笑着,让人感到特别亲切。周大嫂总在厨房里忙着,听周老师说,这20多年,最支持他,与他最合心的就是周大嫂了,于是我们对周大嫂也不禁肃然起敬,并且很是羡慕他们的“合心”哦,这年头,除了谈情说爱的时候,有几个丈夫能跟人自豪地说自己的老婆和自己很“合心”啊。周老师的父亲去世了,周老师的“幺爸”跟着他们过,我们能感觉到他把幺爸当成自己的父亲一样孝敬呢。周老师一家人都让人感到那么善良、质朴、亲切,这是一个敬老、慈爱、和睦、幸福的家庭。有感而发,大家一边吃饭,一边讨论起现代人的一个明显弱智现象,就是分不清“财”和“福”的区别,以为“有财”自然就会“有福”,所以贪财无度,不知惜福,因此财富越多,福气越少。

第三次见周老师,是我带着来我们农场做客的杭州龙井草堂的阿戴去拜访周家。暮色中,我已经记不清从三合场去周家的山路了,只好一路询问,问到遇见的任何一个人,没有不认识他的,并且就像是“周诗禄”这三个字能带给他们好心情似的,每个人都很热情地为我们指路,阿戴感叹说“周老师肯定是这里的名人啦!”到周老师家门口时,天已经全黑了,周老师刚犁完田、扛着锄头回家呢,他站在家门口的路上等我们,我们的车灯照见了周老师满腿的稀泥巴,我内心的敬意再次油然而生。领我们进屋后,周老师赶紧招呼周大嫂准备晚饭,自己脱掉水田操作鞋,换了一身干净的旧中山装陪远道来的客人聊天。难得阿戴是个特别痴情于原生态农耕食品的人,这种痴情,让他在商界显得有些脱俗,这也是他能把龙井草堂园林餐厅做得远近闻名,甚至蜚声海外的主要原因吧。阿戴和周老师聊个没完,吃完晚饭,聊到九点半了,还没有要走的意思,我不得不催他该走了,因为周老师干活一天该休息了,而且从周老师家回市区的话,要远好些呢,又是夜路,差不多要开两个小时的车呢。为了答谢周老师的热情款待,阿戴拿了两百元给周家的孙女,周老师从孩子手里拿过钱来,坚持要还给阿戴,阿戴谎称那是杭州的见面礼俗,周老师最终没能拧过阿戴。短短两个小时的相处,阿戴由衷地赞美:“周老师身上体现着中华文化中‘温良恭俭让’的传统美德!”

初见周老师时,我就迫不及待地恭请周老师做我们的有机耕种技术顾问,并向他说明因为我们是科研、公益项目,目前没有吸收商业资本的投入,仅靠大家捐赠的几万元,以及朋友们预付订购蔬菜的自筹资金启动,拿不出多少报酬来,他不等我说完,立刻说他分文不取,他说“唯愿天下人都健康、幸福”,他笑得那么开心,就像碰上了大喜事,满脸喜乐地接着说“这是大好事啊,还上哪儿去行善积德啊!”

三访周老师和周家,喜悦和感动让我的心感到那么幸福……我更加清楚洪湖那片土地为何总是这样吸引我,让我忘不了、割舍不下了......历史兴衰,世事沧桑,无论怎样风云变幻、潮起潮落,中华美德就这样默默地、活生生的保留在了像周老师这样的普通人身上……在这个偏僻、美丽的,宛如世外桃源的小山村里,我真真切切地感受到了几千年中华文化血脉传承的能量,一种让身心在清新中复苏的能量……

我们已经聘请周老师做我们公益机构“小农低碳有机耕种传习所”和农场“生产部”的技术总顾问了,我们的志愿团队有着一个明确的共识,就是一定要让周老师的精神和他26年来用事实证明可行的“小农低碳有机耕种经验”传承下去。我们这个愿望,希望得到更多人的支持,让我们大家一起努力!

本文作者:朱艺(重庆社科院助理研究员,合初农场发起人,长期从事公益事业)

本文图片为石嫣拍摄。